Secrétariat du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 au 07 67 05 04 02

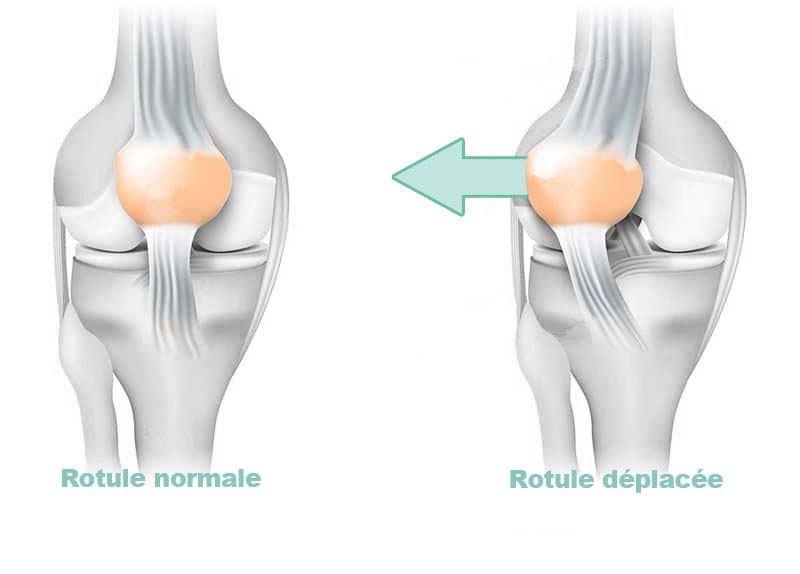

L’instabilité rotulienne désigne un mauvais fonctionnement de l’articulation entre la rotule (patella) et le fémur. Normalement, la rotule glisse de manière fluide dans une « gorge » située à l’extrémité du fémur, appelée la trochlée. Si ce mouvement ne se fait pas correctement, un déséquilibre apparaît, pouvant provoquer des douleurs, une sensation de déboîtement et, à terme, une usure du cartilage.

Les symptômes varient en fonction de la sévérité de l’instabilité :

L’instabilité est souvent due à une combinaison de facteurs anatomiques, qui peuvent être présents depuis la naissance ou apparaître lors de la croissance.

On distingue trois grands tableaux cliniques :

Pour la majorité des syndromes douloureux et des instabilités légères, le traitement médical est la solution privilégiée et suffit souvent. La chirurgie n’est que rarement envisagée pour les rotules uniquement douloureuses.

Le traitement médical comprend :

La kinésithérapie : C’est le pilier du traitement. Elle vise à rééquilibrer les muscles, étirer les chaînes musculaires trop raides (quadriceps, ischio-jambiers) et renforcer spécifiquement les muscles stabilisateurs de la rotule.

L’adaptation des activités : Il faut éviter ou adapter les mouvements qui déclenchent les douleurs, comme les flexions importantes, la nage en brasse ou le vélo avec une selle trop basse.

Traitement de la douleur : En cas de luxation aiguë, le traitement inclut la réduction de la luxation, l’immobilisation par une attelle, de la glace et des médicaments anti-douleurs et anti-inflammatoires.

La chirurgie est principalement réservée aux cas d’instabilité rotulienne objective (luxations à répétition) où le traitement médical n’a pas été suffisant.

Le but de l’opération est de stabiliser la rotule pour éviter de nouvelles luxations, de soulager les douleurs liées à l’instabilité et de ralentir l’usure du cartilage. La décision est prise en fonction de la gêne fonctionnelle du patient et du nombre de luxations. Il n’y a généralement pas d’urgence à opérer après un premier épisode de luxation.

Une bonne préparation est essentielle. Elle inclut :

Consultation avec le chirurgien et l’anesthésiste pour bien comprendre les bénéfices et les risques de l’opération.

Bilan préopératoire pour rechercher et traiter toute infection potentielle (dentaire, urinaire…).

Arrêt du tabac au moins 6 à 8 semaines avant l’intervention pour limiter les risques de complications.

Rééducation préopératoire pour préparer les muscles et faciliter la récupération.

Correction des anomalies osseuses :

Transposition de la Tubérosité Tibiale Antérieure (TTA) : Le chirurgien sectionne le bloc osseux de la TTA, le déplace vers l’intérieur et/ou vers le bas, puis le refixe avec deux vis. Cela permet de réaligner l’axe de traction du tendon rotulien.Trochléoplastie : Plus rare, cette technique consiste à creuser la trochlée fémorale lorsqu’elle est trop plate pour créer une gorge plus stable pour la rotule.

Correction des anomalies des tissus mous :

Reconstruction du MPFL : Le chirurgien reconstruit ce ligament en utilisant une greffe (souvent un tendon ischio-jambier prélevé sur le même genou) pour recréer une « bride » interne solide qui stabilise la rotule.

Section de l’aileron externe : Ce geste peut être associé pour libérer la rotule si elle est trop attirée vers l’extérieur.

Après l’opération : Hospitalisation et suites L’hospitalisation dure en moyenne 2 à 3 jours, mais une chirurgie en ambulatoire est parfois possible. La douleur est contrôlée par des médicaments adaptés. Une attelle est mise en place pour protéger le genou, et la marche avec des béquilles est autorisée avec un appui complet dès le retour en chambre.

La Clé du Succès La rééducation est la phase la plus importante pour garantir un bon résultat. Elle débute dès le réveil de l’anesthésie et suit un protocole précis par étapes.

Phase 1 (0 à 30 jours) : L’objectif est de protéger le genou (port de l’attelle), de réduire l’œdème et la douleur, et de récupérer progressivement la flexion jusqu’à 90°.

Phase 2 (30 à 45 jours) : Sevrage progressif de l’attelle, travail de la cicatrice et renforcement musculaire doux (isométrique).

Phase 3 (45 à 90 jours et au-delà) : L’objectif est la récupération complète de la mobilité et de la force, avec une reprise progressive des activités (vélo, puis course à pied).

Bien que la chirurgie de l’instabilité rotulienne soit une intervention maîtrisée avec des complications exceptionnelles, le risque zéro n’existe pas. Parmi les complications possibles :

Phlébite : Formation d’un caillot de sang dans une veine de la jambe. Un traitement préventif par anticoagulant est systématiquement prescrit.

Infection : Complication rare mais grave, prévenue par des mesures d’hygiène strictes avant, pendant et après l’opération.

Hématome : Un saignement post-opératoire qui peut nécessiter une évacuation.

Raideur articulaire : Une cicatrisation excessive peut limiter la mobilité du genou. La rééducation précoce est essentielle pour l’éviter.

Algodystrophie : Syndrome douloureux complexe et long à guérir, mais qui finit par rentrer dans l’ordre.

Pseudarthrose de la TTA : Absence de consolidation de l’os après une transposition. C’est une complication rare (<1%) qui peut nécessiter une nouvelle intervention.

Les résultats de la chirurgie sont encourageants, avec une stabilisation de la rotule obtenue dans plus de 90 % des cas et une amélioration des douleurs et de la fonction dans plus de 80 % des cas. La récupération complète demande généralement 2 à 3 mois. L’arrêt de travail est en moyenne de 3 mois.

Il est conseillé de marcher avec deux béquilles jusqu’à ce que vous ayez récupéré un bon contrôle musculaire et une marche fluide. La plupart des patients abandonnent les béquilles environ 4 semaines après l’opération.

Vous pouvez prendre une douche dès la première semaine en protégeant la cicatrice avec un pansement imperméable. Après 3 semaines, la douche sans protection est généralement possible.

Le gonflement diminue progressivement au cours des premières semaines. Surélever la jambe et faire régulièrement les exercices de mobilisation aident à le réduire.

Les signes d’alerte sont : une rougeur et une chaleur excessives au niveau de la cicatrice, un écoulement de la plaie, une augmentation de la douleur et une fièvre persistante (>38°C). En cas de doute, contactez immédiatement votre médecin ou votre chirurgien.

Il est préférable de faire plusieurs séances courtes plutôt qu’une seule longue séance intensive. Si la douleur ou le gonflement augmentent, c’est le signe qu’il faut ralentir le rythme.

Une fois l’os bien consolidé, l’ablation du matériel (les vis) peut être envisagée au minimum un an après l’intervention, mais ce n’est pas systématique.